FOLHAPRESS

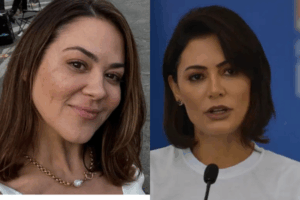

A líder opositora da Venezuela, María Corina Machado, não participou da cerimônia de entrega do Prêmio Nobel da Paz nesta quarta-feira (10), em Oslo, mas escreveu um discurso que foi lido pela sua filha, Ana Corina Sosa Machado.

No texto, María Corina lembrou a história do país e disse que sua geração “nasceu em uma democracia vibrante e a tomou como certa”. “Achamos que a liberdade era tão permanente quanto o ar que respirávamos”, prosseguiu, para depois falar sobre a chegada de Hugo Chávez ao poder, ainda que sem citá-lo nominalmente.

“Então veio a ruína: corrupção obscena, saque histórico. Durante o regime, a Venezuela recebeu mais receitas petrolíferas do que em todo o século anterior combinado. E tudo foi roubado”, afirmou.

Ela disse, porém, que o país “voltará a respirar”. A entrega do prêmio ocorre em meio a uma pressão militar dos Estados Unidos na América Latina vista como uma tentativa de derrubar o regime de Maduro.

Ao receber o anúncio da premiação, em outubro, María Corina dedicou parte do reconhecimento a Donald Trump.

Ana Corina ainda confirmou que sua mãe chegará na cidade ainda nesta quarta. O paradeiro da líder opositora é desconhecido -ela não é vista em público desde janeiro.

María Corina recebeu o Nobel da Paz “por seu incansável trabalho em favor dos direitos democráticos do povo venezuelano e por sua luta por uma transição justa e pacífica da ditadura à democracia” no país, segundo a organização.

Leia, a seguir, a integra do discurso:

“Vim aqui para contar uma história. A história de um povo e de sua longa marcha rumo à liberdade. Essa marcha me trouxe até aqui hoje como uma voz entre milhões de venezuelanos que se levantaram mais uma vez para retomar o destino que sempre lhes pertenceu.

A Venezuela nasceu da audácia, moldada por povos e culturas entrelaçadas. Da Espanha, herdamos uma língua, uma cultura e uma fé que se fundiram com raízes ancestrais, indígenas e africanas. Em 1811, escrevemos a primeira constituição do mundo hispanofalante, uma das primeiras constituições republicanas da Terra, afirmando a ideia radical de que todo ser humano carrega uma dignidade soberana. Essa constituição consagrou a cidadania, os direitos individuais, a liberdade religiosa e a separação de poderes.

Nossos antepassados carregaram a liberdade nas costas. Cruzaram um continente inteiro, das margens do Orinoco às alturas de Potosí, para ajudar a dar origem a sociedades de cidadãos livres e iguais, movidos pela convicção de que a liberdade só é plena quando é compartilhada. Desde o início, acreditamos em algo simples e imenso: que todos os seres humanos nascem para ser livres. Essa convicção se tornou a alma da nossa nação.

No século 20, a terra se abriu. Em 1922, o Reventón de La Rosa irrompeu por nove dias, uma fonte de petróleo e de possibilidades em paz. Transformamos essa riqueza repentina em um motor de conhecimento e imaginação. Pela engenhosidade de nossos cientistas, erradicamos doenças.

Construímos universidades de prestígio global. Museus e salas de concerto enviaram milhares de venezuelanos ao exterior por meio de bolsas de estudo, confiando que mentes livres retornariam como agentes de transformação. Nossas cidades brilharam com a arte cinética de Cruz-Diez e Soto. Forjamos aço, alumínio e energia hidrelétrica, prova de que a Venezuela podia construir tudo o que ousasse imaginar.

Mas a Venezuela também se tornou um refúgio. Abrimos os braços a migrantes e exilados de todas as partes do mundo: espanhóis fugindo da guerra civil, italianos e portugueses escapando da pobreza e das ditaduras, judeus após o Holocausto, chilenos, argentinos e uruguaios fugindo de regimes militares, cubanos escapando do comunismo, e famílias da Colômbia, do Líbano e da Síria em busca de paz. Demos a eles lares, escolas e segurança. E eles se tornaram venezuelanos.

Foi assim que construímos uma democracia que se tornou a mais estável da América Latina, onde a liberdade floresceu como força criativa. Mas até a democracia mais forte enfraquece quando seus cidadãos esquecem que a liberdade não é algo que se espera, mas algo que se escolhe. É uma decisão pessoal deliberada, e a soma dessas decisões forma o caráter cívico que precisa ser renovado todos os dias.

A concentração das receitas do petróleo nas mãos do Estado criou incentivos perversos. Deu ao governo um poder imenso sobre a sociedade, que se transformou em privilégios e corrupção. Minha geração nasceu em uma democracia vibrante e a tomou como certa. Achamos que a liberdade era tão permanente quanto o ar que respirávamos. Valorizamos nossos direitos, mas esquecemos nossos deveres.

Fui criada por um pai cuja vida dedicada a construir, criar e servir me ensinou que amar um país significa assumir responsabilidade por seu futuro.

Quando percebemos quão frágeis nossos institutos haviam se tornado, um homem que havia liderado um golpe militar para derrubar a democracia foi eleito presidente. Muitos acreditaram que o carisma poderia substituir o Estado de Direito. A partir de 1999, o regime desmontou nossa democracia: violou a Constituição, falsificou nossa história, corrompeu as Forças Armadas, expurgou juízes independentes, censurou a imprensa, manipulou eleições, perseguiu dissidentes e devastou nossa extraordinária biodiversidade.

A riqueza do petróleo não foi usada para elevar o povo, mas para aprisioná-lo. Máquinas de lavar e geladeiras eram entregues em rede nacional a famílias que viviam sobre chão de terra, não como progresso, mas como espetáculo. Apartamentos destinados à habitação social eram entregues a poucos, sob a condição de obediência inquestionável.

Então veio a ruína: corrupção obscena, saque histórico. Durante o regime, a Venezuela recebeu mais receitas petrolíferas do que em todo o século anterior combinado. E tudo foi roubado. O dinheiro do petróleo virou ferramenta para comprar lealdade no exterior, enquanto em casa grupos criminosos e terroristas internacionais se fundiam ao Estado. A economia colapsou em mais de 80%. A pobreza ultrapassou 86%. Hoje, 9 milhões de venezuelanos foram forçados a fugir. Isso não são estatísticas. São feridas abertas.

Enquanto isso, algo ainda mais profundo e corrosivo acontecia: um método deliberado de dividir a sociedade por ideologia, raça, origem e modos de vida, empurrando os venezuelanos a desconfiarem uns dos outros, a se calarem, a se verem como inimigos. Eles nos esmagaram. Nos prenderam, nos mataram e nos forçaram ao exílio.

Após quase três décadas lutando contra uma ditadura brutal, tentamos de tudo. Diálogos traídos, protestos de milhões esmagados, eleições deturpadas. A esperança entrou em colapso e a crença em qualquer futuro se tornou impossível. A ideia de mudança parecia ingênua ou loucura. Parecia impossível.

E ainda assim, do fundo desse desespero, um passo que parecia modesto, quase burocrático, mudou o curso da nossa história: decidimos, contra todas as probabilidades, realizar uma eleição primária. E, diferente de qualquer ato de rebelião, escolhemos confiar no povo para que ele se reencontrasse.

Viajamos por estradas e trilhas de terra em um país com escassez de gasolina, apagões diários e colapso das comunicações, sem poder fazer publicidade. Sem dinheiro e sem meios de comunicação dispostos a dizer nossos nomes, atravessamos tudo apenas com nossa convicção. O boca a boca se tornou nossa rede de esperança, e se espalhou mais rápido do que qualquer campanha, porque o desejo de liberdade estava muito vivo dentro de nós -e nunca havia morrido.

A migração forçada, que deveria nos fragmentar, nos uniu em um propósito sagrado: reunir as famílias. Avós me confidenciaram seu maior medo: morrer sem conhecer os netos no exterior. Meninas pequenas, com vozes pequenas demais para tanta dor, me imploraram que trouxesse de volta suas mães e irmãos espalhados pelo continente.

Nossa dor se fundiu em um só coração. Tragam nossos filhos de volta agora.

Em maio de 2023, durante um comício na cidade de Nirgua, uma professora chamada Carmen se aproximou de mim. Ela contou que havia encontrado sua “jefa de calle” -uma agente do regime encarregada de decidir, casa por casa, quem receberia uma cesta básica mensal e quem seria punido com fome. Chocada ao vê-la naquele comício, Carmen perguntou: “Por que você está aqui?”. E a jefa de calle respondeu: “Meu único filho, que fugiu para o Peru, me pediu para estar aqui hoje. Ele me disse que, se María Corina vencer, ele voltará para casa. Diga-me o que tenho que fazer. Eu farei qualquer coisa.”

Naquele dia, o amor venceu o medo.

Duas semanas depois, chegamos a Delicias, um pequeno povoado engolido por guerrilheiros colombianos e traficantes de drogas, onde nem sequer uma galinha pode ser vendida sem permissão. Nenhum candidato tinha ido lá desde 1978. Enquanto subíamos a montanha, vi bandeiras venezuelanas tremulando em cada casa humilde.

Perguntei ingenuamente se era um feriado nacional. E alguém sussurrou: “Não. Aqui as bandeiras ficam escondidas. Mostrá-las é perigoso. Hoje as pessoas as levantaram para agradecer por você ter ousado vir.

Você irá embora, mas nós ficaremos identificados.” Naquele dia, famílias inteiras enfrentaram os grupos armados que controlavam suas vidas. E quando cantamos o hino nacional juntos, a soberania voltou em um único coro frágil, desafiador e corajoso. Naquele dia, a coragem derrotou a opressão.

Nossos encontros se transformaram em momentos íntimos com milhares de pessoas. Nos abraçamos, choramos, rezamos. Compreendemos que nossa luta era muito mais do que eleitoral. Era uma luta ética pela verdade, uma luta existencial pela vida, e uma luta espiritual pelo bem.

Com menos de um ano até a eleição presidencial, precisávamos unir todas as forças democráticas e restaurar a confiança no voto. As primárias se tornaram esse momento, um esforço cívico auto-organizado que construiu uma rede nacional de cidadãos como a Venezuela nunca havia visto.

E em 22 de outubro de 2023, contra todas as probabilidades, a Venezuela despertou. A diáspora, que já era um terço da nossa nação, recuperou seu direito de votar. O filho que havia partido votou ao lado da mãe que ficou. Filas se estenderam por quarteirões. A participação foi tão esmagadora que as cédulas chegaram a acabar. Confiamos no povo, e o povo confiou em nós.

O que começou como um mecanismo para legitimar uma liderança tornou-se o renascimento da confiança de uma nação em si mesma. Naquele dia, recebi um mandato, uma responsabilidade que transcendia qualquer ambição pessoal. Senti-me humilde e profundamente consciente do peso que me foi confiado. Ameaçado por essa verdade, o regime me proibiu de concorrer à presidência.

Foi um golpe duro. Mas os mandatos pertencem ao povo.

Partimos então para encontrar outro candidato que pudesse ocupar meu lugar. Edmundo González Urrutia deu um passo à frente -um ex-diplomata sereno e corajoso. O regime acreditou que ele não representava ameaça. Mas subestimaram o poder de milhões de cidadãos. Uma sociedade plural, vibrante, maior do que qualquer regime, em toda a sua diversidade, encontrou unidade em um propósito comum. Comunidades, partidos políticos, sindicatos, estudantes e sociedade civil se uniram e trabalharam como um só para que a voz de uma nação fosse ouvida.

Estávamos a três meses do dia da eleição, e quase ninguém conhecia seu nome. Mas votos não eram suficientes. Precisávamos defendê-los. Durante mais de um ano, construímos a infraestrutura para isso.

Seiscentos mil voluntários em 30 mil mesas de votação. Aplicativos para escanear códigos QR, plataformas digitais, centrais de ligação da diáspora. Implantamos scanners, antenas Starlink e laptops escondidos dentro de caminhões de frutas até os cantos mais remotos da Venezuela. A tecnologia se tornou uma ferramenta de liberdade.

Sessões de treinamento secretas aconteceram ao amanhecer em sacristias, cozinhas e porões, com materiais impressos que circulavam pelo país como contrabando.

Finalmente, o dia da eleição chegou, em 28 de julho de 2024. Antes do amanhecer, filas já contornavam os quarteirões. Uma esperança silenciosa e trêmula pairava no ar.