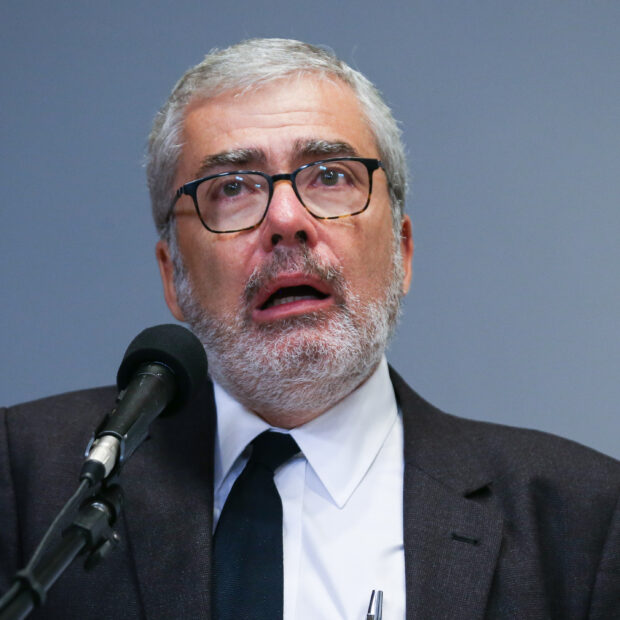

São Paulo, 17 – Nos últimos 50 anos, Ivo Herzog desenvolveu uma habilidade particular: a de arquivista de memórias. Filho mais velho do jornalista Vladimir Herzog, o Vlado, assassinado na ditadura militar, em 1975, o engenheiro se tornou uma espécie de porta-voz da história da família. O crime completa 50 anos neste mês.

Catalogar detalhes da vida do pai – e, por consequência, das violações de direitos humanos do regime de exceção – virou uma ocupação formal em 2009, quando a família criou o Instituto Vladimir Herzog, que hoje funciona em uma casa na Vila Madalena, na Zona Oeste de São Paulo. Ivo preside o conselho da entidade.

O instituto nasceu como um espaço de preservação de memória, mas logo expandiu a atuação para atividades de educação em direitos humanos, com um olhar para o futuro.

Ivo recebeu o Estadão no endereço, no dia 13 de outubro, para falar sobre a perda do pai e sobre as transformações do Brasil desde o fim da ditadura.

“Muita gente fala que a gente deve virar essa página da história em relação à ditadura de 64, e eu concordo, mas primeiro precisa escrever a página, escrever como ela realmente aconteceu, quem são os personagens e qual foi o papel de cada um”, afirma o engenheiro.

Em um anexo da propriedade funciona o arquivo, onde estão preservados documentos, fotografias da família e objetos pessoais de Vlado, como a máquina de escrever, o gravador e a câmera do jornalista, um aficionado por fotografia e cinema, além de centenas de negativos do seu acervo de fotos.

Quando a tragédia se abateu sobre os Herzog, Ivo era uma criança Tinha 9 anos. Frequentava o colégio Vera Cruz, um dos mais tradicionais de São Paulo. Alternava as horas livres entre brincadeiras com o irmão, André, na época com 7 anos, e episódios de Vila Sésamo, série infantil que fez sucesso na TV Cultura nos anos 1970.

Aos finais de semana, a família costumava deixar a capital rumo a Bragança Paulista ou a Ilhabela. Vlado gostava da companhia dos animais. Criava pombos e coelhos. E era adepto da pescaria.

“Eu costumo dizer, e é verdade, apesar de ser uma reflexão recente, que até o dia 25 de outubro de 1975 eu era uma criança como qualquer outra”, relembra o engenheiro.

Foi a mãe, a publicitária e socióloga Clarice Herzog, quem deu a notícia da morte. O assassinato de Vlado expôs precocemente os filhos à realidade política do País.

“Esse tema da coletividade, esse tema de um olhar para fora do ecossistema da família, que muitas vezes é introduzido em um momento mais tardio da nossa história, quando a gente começa na escola a aprender sobre a história do mundo, a ter grêmio acadêmico, essas coisas todas, para mim começou com 9 anos, para o meu irmão com 7”, reflete Ivo.

Na época, a família vivia no número 2271 da Rua Oscar Freire, em Pinheiros. A casa não existe mais. Deu lugar a um prédio no bairro dominado por empreendimentos imobiliários modernos. Se depender do engenheiro, a história do pai não terá o mesmo destino da antiga propriedade.

“Nada faz valer a pena o que aconteceu, mas pelo menos é um legado que está ajudando a construir coisas boas. Os valores ligados à história do meu pai e à história da minha mãe são bons, são honestos, são coletivos. É para o bem comum.”

Uma de suas bandeiras, comum a outras famílias que perderam parentes e amigos pelas mãos de torturadores, é a revisão da Lei da Anistia. Para Ivo, a impunidade do passado tem relação direta com o momento político atual, de ascensão de movimentos que pedem a volta da ditadura e que culminaram no 8 de Janeiro de 2023. “O julgamento atual do STF realmente é histórico. É uma guinada na tradição de impunidade do Brasil”, avalia.

Com a prisão e condenação dos réus que invadiram e depredaram a Praça dos Três Poderes, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passaram a acusar o Supremo Tribunal Federal de violar direitos como a liberdade de expressão e a ampla defesa. Ivo diz que se enfurece com a apropriação do discurso pela extrema-direita.

“O pai deles não está no pau de arara, levando choques, desaparecido. E essas pessoas da extrema-direita passaram os últimos 40 anos desconstruindo os direitos humanos, fazendo pouco de quem defende os direitos humanos. O próprio Bolsonaro durante a campanha falou que ia acabar com essa coisa de direitos humanos, essa bobagem. E agora eles vêm querer sequestrar essa bandeira? Isso por si só devia ser um crime”.

O drama das famílias de mortos e desaparecidos políticos foi retratado recentemente no filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, que quebrou recordes de bilheteria. “Foi a primeira vez que conseguiram fazer uma obra de arte que levou o espectador para a sala de estar das famílias atingidas pela ditadura e de uma forma muito cuidadosa”, avalia Ivo.

O filme conta a história do desaparecimento do ex-deputado Rubens Paiva, com ênfase na trajetória da mulher dele, a advogada Eunice Paiva, que lutou pelo reconhecimento dos crimes da ditadura.

Assim como Eunice Paiva, Clarice Herzog também pressionou por anos para conseguir a retificação do atestado de óbito de Vlado e um pedido formal de desculpas do Estado pelas violações de direitos humanos que custaram a vida de seu marido.

“Os verdadeiros heróis, ou heroínas, foram as esposas, as mulheres que lutaram pela verdade e pela justiça até o último dia”, diz Ivo. “Quando meu pai morreu, ela (Clarice) já trabalhava em uma agência multinacional de propaganda. Ofereceram para ela se mudar do Brasil com os filhos, para qualquer lugar que quisesse, e ela quis ficar aqui para provar a verdade e buscar a justiça para os filhos. Não é pouca coisa.”

Embora tenha se tornado um dos principais responsáveis pela preservação das memórias do pai, Ivo tem poucas lembranças dele. Dos 9 anos de convivência antes da perda, recorda-se das conversas que Vlado mantinha com a mãe, sempre na língua materna, o ioguslavo. A família migrou para o Brasil na Segunda Guerra, fugindo da perseguição nazista.

“Todos os parentes dele que ficaram na Iugoslávia morreram. O meu nome é em homenagem a um primo do meu pai que morreu em um campo de concentração. Então, se você pega o meu pai, ele sempre foi absolutamente contra qualquer forma de violência. E acho que muito dessa ideologia, desse jeito de pensar dele, é em função da experiência que ele viveu na infância”, reflete Ivo.

Leia a entrevista completa com Ivo Herzog:

A sua história e a história da sua família foram marcadas por dois grandes períodos de violações de direitos humanos – o holocausto e a ditadura. Como esses acontecimentos afetaram a sua forma de pensar o mundo?

Eu costumo dizer, e é verdade, apesar de ser uma reflexão recente, que até o dia 25 de outubro de 1975 eu era uma criança como qualquer outra. O meu universo era o Vila Sésamo, que passava na TV Cultura, brincar com meu irmão, ir para o sítio no final de semana, Ilhabela de vez em quando, que meu pai ia pescar. O mundo era uma coisa que gravitava em volta da família e, para uma criança, de coisas muito leves. No dia 26, que foi o dia que a gente ficou sabendo da morte do meu pai, essa infância acabou. A minha mãe nos acordou, eu e meu irmão, para dar a notícia. Ela deixa de existir como uma infância comum, ordinária, da maioria das crianças. E, no dia 27, que foi o dia do velório e do enterro, a gente começa a perceber a dimensão daquilo, pela quantidade de pessoas presentes, uma forte emoção, muitas pessoas famosas. O enterro foi muito conturbado. Tentaram enterrar meu pai antes de a minha avó chegar e minha mãe aos berros não deixou que os funcionários do cemitério fizessem o enterro. Eles tinham ordem para apressar. Esse tema da coletividade, esse tema de um olhar para fora do ecossistema da família, que muitas vezes é introduzido num momento mais tardio da nossa história, quando a gente começa na escola a aprender sobre a história do mundo, a ter grêmio acadêmico, essas coisas todas, para mim começou com 9 anos, para o meu irmão com 7. Claro que ninguém é normal, mas nós também não somos normais, com mais essa anormalidade. Assim como o meu pai também não era normal, porque ele e a família tiveram que fugir da perseguição nazista da Iugoslávia. Eles fogem, ficam um tempo escondidos na Itália, até chegar ao Brasil. O cidadão, o homem que ele se tornou, tem muito a ver com a experiência dessa violência. Todos os parentes dele que ficaram na Iugoslávia morreram. O meu nome é em homenagem a um primo do meu pai que morreu em um campo de concentração. Então, se você pega o meu pai, ele sempre foi absolutamente contra qualquer forma de violência. E acho que muito dessa ideologia, desse jeito de pensar dele, é em função da experiência que ele viveu na infância. Eu e meu irmão também herdarmos um legado da perda do meu pai que definiu muito como a gente é e como alguns assuntos da sociedade, que podem parecer só mais um assunto para a maioria das pessoas, são muito caros para nós. Vou dar um exemplo: quando o pessoal da extrema-direita, os filhos do Bolsonaro, vêm falar que o governo atual está violando direitos humanos, a indignação, a raiva que eu sinto, ninguém vai entender. O pai deles não está no pau de arara, levando choques, desaparecido. E essas pessoas da extrema-direita passaram os últimos 40 anos desconstruindo os direitos humanos, fazendo pouco de quem defende os direitos humanos. O próprio Bolsonaro durante a campanha falou que ia acabar com essa coisa de direitos humanos, essa bobagem. E agora eles vêm querer sequestrar essa bandeira? Isso por si só devia ser um crime. Então, você vê, a minha reação é uma reação ampliada por conta de toda essa experiência, de toda essa vivência ao longo desses anos.

A história não é episódica. A redemocratização do Brasil foi construída sem punir os abusos do regime de exceção. Passados 40 anos do fim da ditadura, testemunhamos uma nova tentativa de golpe. Considera que a impunidade do passado tem relação com o momento que estamos atravessando?

Totalmente. Ao longo da história republicana do Brasil houve mais de uma dezena de tentativas de golpes, alguns bem-sucedidos O que todas essas tentativas de golpes e golpes têm em comum? A participação dos militares e a impunidade. Ninguém nunca foi a julgamento. E essa impunidade é um passaporte para eles tentarem de novo. O julgamento atual do STF realmente é histórico, é uma guinada na tradição de impunidade do Brasil. Vamos lembrar que a gente tem uma Lei de Anistia de 1979 sendo questionada em uma ADPF que está engavetada pelo ministro Toffoli há mais de oito anos e que não traz o tema da revisão para o colegiado analisar e definir. A gente tem uma Lei de Anistia de 1979 que até hoje impede que nós familiares sejamos justiçados pelos crimes que cometeram.

O ministro Flávio Dino defendeu recentemente que o STF decida se a Lei da Anistia se aplica aos casos de desaparecidos políticos. Concorda?

Isso meio que já está pacificado, que esses crimes continuados não são objeto de anistia. A minha preocupação é usar a exceção da Justiça e achar que está tudo resolvido. Na última semana a gente teve a entrega de centenas de atestados de óbito retificados para familiares de vítimas da ditadura. Faz parte de um processo de reparação, mas ele não termina ali. Em tese essa é uma das etapas mais fáceis, uma decisão administrativa, cartorial. Claro que não é fácil, porque bem ou mal nós somos um país burocrático. Muita gente fala que a gente deve virar essa página da história em relação à ditadura de 64, e eu concordo, mas primeiro precisa escrever a página, escrever como ela realmente aconteceu, quem são os personagens e qual foi o papel de cada um desses personagens. A maioria dos personagens já se foi, mas nem por isso a gente deve deixar de atribuir oficialmente qual foi a responsabilidade deles.

Assistiu ao filme Ainda Estou Aqui? O que achou?

Hoje em torno de dois terços ou mais da população nasceu depois da ditadura. E muitos que viveram durante a ditadura não viveram a ditadura em si. Ela não alterou o cotidiano de todas as pessoas. Alterou de um bom número de pessoas, mas não de todas. E, além disso, dois terços não estavam presentes. Então o tema da ditadura, do que é uma ditadura, vinha dentro de um imaginário. Eu acho que o grande feito do Walter Salles no filme foi trazer, através de uma obra de arte, de uma maneira muito delicada e muito contida, a sensação do que era viver naquele período, aquela sensação de medo, de incerteza. Foi a primeira vez que conseguiram fazer uma obra de arte que levou o espectador para a sala de estar das famílias atingidas pela ditadura e de uma forma muito cuidadosa. O filme conseguiu trazer um público que faz parte desses dois terços de pessoas que nasceram pós-ditadura e mostrar para eles o que é viver num Estado autoritário.

Já que estamos falando de uma data histórica, 50 anos da morte do seu pai, queria pedir uma reflexão sobre duas facetas da ditadura que ainda não fomos capazes de extinguir, a violência policial e a agressão a jornalistas.

Eu não sou a saudosista do passado, você pode ter certeza. Acho que hoje é muito melhor que ontem e tenho esperança que amanhã será melhor ainda, apesar dos solavancos que a gente passou e continua passando. Esse tema da violência urbana pra mim, na questão da polícia, tem um ponto comum com a questão da impunidade dos agentes do Estado. O militar mata e existe um aparato jurídico pra não leva-lo à Justiça. Veja o massacre do Carandiru. Em 2022, se não me engano, um desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo tentou anular o processo, que tramita há mais de 20 anos. Essa cultura de impunidade e violência não nasce em 64, ela é mais antiga. A gente teve antes a dizimação dos povos indígenas, a questão da escravidão. Sobre o tema da liberdade de imprensa, se a gente olha o que está na lei, nós temos liberdade de imprensa, mas o Brasil é um dos países mais violentos do mundo em relação a jornalistas, de ameaças e de assassinatos. Muitos desses crimes acontecendo no Norte e no Nordeste por causa da disputa de terras, mineração, madeira derrubada da Amazônia. É por isso que o Brasil não aparece bem no ranking. Há uma ou outra sentença formal do Judiciário que tenta calar os jornalistas, são realmente absurdas, mas não acho que isso domina. Eu acho que o que domina fundamentalmente é essa questão de impunidade, daqueles que cometem crimes violentos. Isso que está acontecendo com o pessoal do 8 de Janeiro é importante como o início de um processo de mudança dessa cultura.

Como vê a apropriação das pautas de liberdade de expressão e direitos humanos por grupos de extrema-direita?

Com fúria, indignação total. Eu me incomodo inclusive que a grande imprensa não traz uma reflexão sobre essa apropriação indevida, porque é uma ofensa a todos os familiares ou a todas as pessoas que lutam por um país democrático, mais justo. Eu nem gosto de pensar muito nisso, mexe com o meu humor.

A ditadura fez centenas de mortos, mas o seu pai virou um símbolo. O caso dele ficou especialmente marcado na memória coletiva. A que você atribui a importância que o assassinato dele ganhou?

São várias razões. Porque era judeu, porque era um funcionário de uma TV pública, porque era contra toda a violência, porque era professor da USP, porque o Estado tentou fazer a farsa do suicídio, porque já tinham matado um monte de gente e talvez essa tenha sido a gota d’água que fez transbordar o copo, porque os estudantes e jornalistas se mobilizaram, fizeram greves, movimentos, o que acabou resultando no ato inter-religioso na catedral no dia 31, porque a minha mãe teve a coragem e a determinação de trazer a verdade e buscar a Justiça em nome dos filhos e passou a vida toda fazendo isso. Acho que é uma somatória de forças.

Muitos atestados de óbito foram fraudados na época, com versões talvez tão absurdas quanto a do suicídio do seu pai. Como, no caso dele, a encenação foi descredibilizada tão rápido?

A família nunca aceitou a versão. E aí a gente tem que lembrar do rabino [Henry] Sobel. Pela tradição judaica, o suicida deve ser enterrado junto aos muros do cemitério. E ele se recusou a enterrar meu pai junto aos muros. Ali foi uma denúncia institucional de que aquilo era uma farsa. Mas se você perguntar para algumas pessoas da extrema-direita, elas vão falar que o meu pai se suicidou.

Em um dos vídeos do instituto você menciona uma passagem muito bonita. Da sua mãe tentando blindar você e seu irmão, evitar que tivessem contato com as imagens do seu pai morto. Conseguiu passar a vida sem ter contato com essas fotos?

Não, não tem como. A foto mais simbólica não tem como passar a vida sem ver porque as pessoas expõem essa foto. Mas tem outras fotos que a gente realmente teve muito pouco contato, praticamente nenhum. Não lembro exatamente o ano, acho que era 1978, saiu uma revista Veja em que a capa era uma foto do meu pai. Naquela época a gente estudava ali no Vera Cruz. No recreio a gente ia para a pracinha, tinha uma banca de jornal, e minha mãe falou assim: “Eu gostaria que vocês não olhassem essa revista”. Até hoje eu não vi a revista. Eu vi a capa, mas nunca abri a revista.

Quando a gente estava criando o instituto Vladimir Herzog isso foi objeto de debate. Da ideia até o lançamento do instituto passaram em torno de oito meses regados a muitos jantares na casa da minha mãe, onde a gente levava amigos, pessoas que conviveram com meu pai, para ajudar a pensar o que seria esse projeto. E, conversando com um grande jornalista, ele defendeu muito o uso daquela foto. Já fazia mais de 30 anos da morte do meu pai. Eu pessoalmente acho que o uso dessa foto é apelativo. Quem usa essa foto em uma matéria é porque o conteúdo é ruim. Se a matéria é boa, não precisa daquela foto. Esse jornalista não concorda, ele acha que é uma foto histórica, um documento da história do Brasil.

Vocês criam o instituto com uma agenda propositiva e como um esforço para desvincular as lembranças do pai, sempre associadas à morte dele, e vincular essas lembranças a ideais que ele carregava. Como esses ideais estão relacionados ao trabalho desenvolvido aqui?

Em outubro, nós, da família, sempre éramos abordados pela imprensa, por estudantes e por pesquisadores para falar sobre a história do meu pai. A gente sempre tratava isso como se fosse a primeira e a última vez, como se no ano seguinte ninguém fosse lembrar. Dessa maneira foram se perdendo muitas fotos e a precisão da história. Após a entrega do 30º prêmio Vladimir Herzog, em 2008, eu penso assim: “vou montar um site para criar um catálogo de fotos e contar a história oficial”. Os detalhes são importantes. E a gente começou a conversar sobre a ideia de montar esse espaço de memória. Teve uma adesão muito grande. A gente acabou resolvendo criar o instituto no dia do nascimento do meu pai, 27 de junho, como uma maneira de celebrar a vida dele e fazer justamente isso que você fala, ao invés de ficar lembrando a morte, celebrar a vida. Ele era um intelectual, uma pessoa que lutava pela democracia, pela liberdade no Brasil. E a gente começou a trabalhar em três eixos ideológicos: direitos humanos, liberdade de expressão e jornalismo, que são associados ao nome Vladimir Herzog. E em 2009 nasce o instituto, já são 16 anos. Num primeiro momento desenvolvendo um belo trabalho na área de memória, mas rapidamente esse negócio expandiu. A gente fez um trabalho sobre a imprensa alternativa e como ela sempre se opôs à ditadura. Os grandes veículos no primeiro momento apoiaram. E a gente também criou um prêmio para estudantes de jornalismo. A gente começa com memória e jornalismo desde o primeiro dia. Passado algum tempo, quando você cria materiais culturais, eles têm um potencial educativo muito grande. E aí veio a ideia de trabalhar com a educação, porque é uma forma de construir o futuro. E aí, de novo, a gente tem um DNA ligado a direitos humanos, então a gente entrou nessa área de educação em direitos humanos, trabalhando pra ter uma sociedade que entenda e dê valor para um ambiente de respeito aos direitos humanos.

Você falou um pouco do homem público que era o seu pai. Para quem não o conheceu, como era o Vlado na intimidade?

São poucas as memórias, ele gostava de fotografia, astronomia. A gente tinha um sítio em Bragança Paulista, onde ele tinha os bichinhos dele, pombos, coelhos. Adorava pescar, pescava muito com meu avô no sítio, pescava na Ilhabela. Nunca teve carteira de motorista, nunca dirigiu um carro. A única vez que ele agendou um teste de autoescola ele esqueceu e nunca mais fez. Não fumava. Minha mãe fumava três maços de cigarro Hollywood por dia naquela época, ele não fumava. Conversava em iugoslavo com minha avó, o que era muito divertido pra gente, não entender nada do que eles estavam falando. Não são muitas as lembranças que eu tenho. Como eu falei: até o dia 25 de outubro era uma família como outra família qualquer, sem nenhum expoente político. Ele não era uma pessoa famosa. Alguns anos atrás, participando de uma Flip (Festa Literária Internacional de Paraty) com o Marcelo Rubens Paiva, o Marcelo falou uma coisa que sintetiza muito isso: o meu pai e o pai dele não foram heróis, eles foram vítimas desse processo. Os verdadeiros heróis, ou heroínas, foram as esposas, as mulheres que lutaram pela verdade e pela justiça até o último dia. Não é que ele era um cavaleiro em um cavalo branco com uma espada tentando salvar o mundo. Não, ele era um jornalista, um cineasta, fazendo o trabalho dele, com uma preocupação de fazer alguma coisa de interesse público. Isso por si só se opõe a um governo autoritário.

Pode contar então um pouco da história da sua mãe?

Minha mãe tem algumas curiosidades. Ela é socióloga formada pela USP, mas antes disso ela se formou como técnica em Química. Desde adolescente ela gostava de cultura, cinema, teatro, essa coisa toda. Meu avô não entendia isso. Ela ia pedir dinheiro pro meu avô e meu avô respondia: “Mas esse mês você já foi ao cinema, por que você quer dinheiro para o cinema de novo?” Então ela procurou ser uma mulher absolutamente independente desde cedo. Por isso ela fez esse colégio técnico em Química, começou a trabalhar, ganhou o dinheiro dela, para realizar os sonhos dela. E tinha um script montado do que ela ia fazer na vida, do que meu pai ia fazer na vida, que sofreu uma ruptura. Com a perda do meu pai, minha mãe colocou na cabeça, e ela sempre falou isso, que nem eu nem meu irmão poderíamos ter a nossa vida prejudicada, as nossas oportunidades prejudicadas, porque o pai não estava mais presente. Ela acreditava que tinha que dar conta disso. Foi uma workaholic muito exigente, realmente trabalhava 10, 12 horas por dia. Trabalhou até os 75 anos. O trabalho vinha em primeiro lugar. E sempre uma pessoa muito intensa. Qualquer espaço público, socialmente falando, ela realmente ocupava, preocupada com a agenda da democracia no Brasil. Lembro, ainda criança, de ir com ela em eventos pró-anistia e depois, no processo de redemocratização, de levantar dinheiro para candidatos progressistas contra o governo, de fazer boca de urna Ela também sempre esteve presente na entrega dos prêmios Vladimir Herzog de jornalismo. E teve que ser pai e mãe. Eu tenho um padrasto, o Guna, mas é realmente um companheiro dela. Não é meu pai, pai do meu irmão, é um companheiro dela. Uma pessoa com quem a gente tem toda a gratidão. Tenho certeza que foi a melhor pessoa que ela poderia ter achado, até pra equilibrar um pouco a fúria que ela exalava o tempo todo. Ela nunca aceitou negociar um milímetro de fazer o que achava certo. Quando meu pai morreu, ela já trabalhava em uma agência multinacional de propaganda. Ofereceram pra ela se mudar do Brasil com os filhos, pra qualquer lugar que quisesse, e ela quis ficar aqui para provar a verdade e buscar a justiça para os filhos. Não é pouca coisa.

Você comentou que começou a se dar conta de que algo incomum tinha acontecido com o seu pai já no enterro. Mas quando você compreende e dimensiona efetivamente o que ocorreu?

Dizem que minha mãe, primeiro, contou uma versão de que meu pai tinha sofrido um acidente de carro. Eu não lembro disso. Meus pais tinham uns amigos que morreram em um acidente de carro na Fernão Dias. Eles também tinham um sítio em Bragança Paulista. Dizem que minha mãe contou uma história mais ou menos parecida pra gente entender. Eu não tenho lembrança disso. Eu tenho lembrança de que sempre foi uma coisa violenta, de que existia a farsa, essa coisa toda. Agora, entender a dimensão é uma coisa que a gente se surpreende a todo momento. Em 2012 ou 2013, quando foi feita a primeira retificação do atestado de óbito do meu pai, a entrega foi lá na Geografia da USP. Eram centenas, se não milhares de pessoas. A gente ficou assim, uau, não sabia que isso era tão importante.Tem uma escola estadual chamada Vladimir Herzog na cidade de São Bernardo. Os alunos fazem um trabalho de escolher um personagem e criar uma instalação cultural. Um ano me convidaram para ir até lá ver a instalação. Tinha de tudo. Tinha Ayrton Senna, Romero Brito… E tinha Vladimir Herzog. Fiquei impressionado com a pesquisa. Tinham lá duas meninas contando a história, e no final do circuito elas começaram a chorar. “Vladimir Herzog foi um herói, ele se opôs ao sistema, ele lutou. E ele nos ensina que tem que ter coragem, que tem que ter determinação”. Tem essa coisa mística, e se inspira ok, a gente precisa também. Melhor inspirar isso do que inspirar ter dois milhões de cliques na internet porque saiu com um Posrshe a 200 quilômetros por hora. Então tem essas coisas que nos surpreendem.

Eu tive um restaurante, que acabou durante a pandemia. Durou dois anos. Uma pizzaria chamada Marias e Clarices na rua Mourato Coelho. Um dia eu estava lá, e tinha um grupo, umas cinco, sete pessoas. Eu fui conversar. Eram uns professores de História que tinham vindo do interior de São Paulo para um evento na USP e foram lá jantar. Aí eu contei a história do nome, não falei quem eu era, mas disse que era em homenagem a Clarice Herzog. Uma das pessoas disse: “Meu nome é Clarice, porque minha mãe deu em homenagem à Clarice Herzog”. Aí eu falei: “Então, a Clarice Herzog está sentada ali”. Ela estava lá na pizzaria naquele dia. Nada faz valer a pena o que aconteceu, mas pelo menos é um legado que está ajudando a construir coisas boas. Os valores ligados à história do meu pai e à história da minha mãe são bons, são honestos, são coletivos, é para o bem comum.

Vocês trocaram com outras famílias que perderam entes queridos na ditadura?

A minha mãe tentou isolar eu e o meu irmão. A gente não acompanhou o processo em detalhes, apenas os andamentos mais importantes. Ela conhecia vários familiares. Tinham encontros. A gente está falando do processo de redemocratização, do processo da anistia. Tiveram atos públicos na PUC que eu me lembro de ter participado. O Teatro Ruth Escobar era um lugar de encontro também. O próprio Prêmio Vladimir Herzog sempre reunia familiares. Nunca foi uma coisa tão organizada como as Mães de Maio da Argentina, nunca teve esse nível de organização.

Como foi quando você fez 38 anos e superou o tempo de vida do seu pai?

Eu reflito sobre tudo. O grande desafio da minha vida é conseguir meditar. Eu não consigo desconectar. Quando tinha 12 anos, eu ficava fazendo as contas. Quando chegar o ano 2000, eu vou ter quantos anos? Quando eu vou ter 18 anos pra poder ir ao cinema proibido para menores? Já estou com 59. Eu já vivi mais que meu pai. Hoje eu tenho 20 anos a mais do que ele teve. Minha mãe tinha 34, com dois filhos pra criar.

Estadão Conteúdo