por Ana Luisa Oliveira, Laura Cunha e Isadora Carmona

A faxineira Ana Cristine Sales de Oliveira, de 48 anos de idade, guarda lembranças do racismo. Na rua, em casa e no trabalho… as memórias da opressão estão vivas na mente. Além do preconceito pela cor da pele, foi por causa do cabelo que ela sentiu uma dor difícil de ser descrita. Ela teve uma patroa que a induziu a necessidade de relaxamento capilar, procedimento para abaixar os cachos.

Foi logo em seu primeiro emprego na capital, ainda com 17 anos, que a jovem foi levada a um salão para realizar o relaxamento químico. “Foi a primeira vez que fiz o procedimento. Antes dos 17 anos, eu nunca tinha feito porque não tinha condições. Acho que nem partiu de mim. Foi ideia da mulher com quem eu morava. Ela queria que eu me sentisse melhor. Queria me arrumar”, relembra.

“Consciência negra para mim é eu dizer quem eu sou. É como eu me sinto”, Ana Cristine – Foto: Arquivo pessoal

Moradora da região administrativa de Samambaia, a 30 km de Brasília, Ana mantém o cabelo alisado com progressivas a cada três meses. Ela conta que a mudança de aparência também alterou a forma como é percebida pelos outros. “Acho que as pessoas olham diferente. Me vendo hoje, parece que se aproximam mais. O fato de eu ser doméstica também pesa muito na sociedade. Negra, cabelo ‘ruim’ e doméstica — é algo que ainda soa inaceitável para muita gente. E, querendo ou não, isso muda o olhar dos outros”, reflete.

Crescendo em um ambiente repressivo, ela ouviu comentários sobre seu cabelo crespo e nunca teve espaço para existir de forma natural. Entre suas seis irmãs, ela era a única com cabelo “cri cri”. Esse termo é usado no interior para se referir a fios crespos e sem formato definido.

Segundo ela, desde a infância sofre com os comentários do irmão, que deixaram marcas profundas em sua autoestima. “De certa forma, ele sempre foi agressivo comigo, me chamava de ‘negona’. Eu sempre me achava muito feia, desde criança, por causa do meu cabelo e por ser o único ‘ruim’ no meio das minhas irmãs”, recorda.

Racismo

Segundo dados do Panorama da Primeira Infância: o impacto do racismo — pesquisa nacional realizada em 2025 pelo Datafolha, a pedido da Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal — 16% dos responsáveis por crianças de até seis anos relataram que seus filhos sofreram discriminação racial.

A pesquisa mostrou que o racismo é mais frequente em creches e pré-escolas, representando 54% dos casos registrados. No entanto, situações de discriminação também ocorrem em comunidades próximas e dentro do ambiente familiar, com 36% das denúncias provenientes dessas esferas.

Filha de um casal interracial – mãe branca e pai negro, a cabelereira Grazi Souza, de 53 anos, que é também dona de um salão (Quem tem cacho é rainha, criado em 2019), cresceu lidando com o preconceito dentro de casa. “Eu era negra e minha irmã era a do cabelo liso. Era bem branquinha. E como somos só nós duas, isso sempre foi uma parte bem pesada da minha vida porque a minha mãe não sabia cuidar do meu cabelo”.

“Hoje eu sou premiada, porque as pessoas viram no meu trabalho aquilo que, nunca conseguiram alcançar”, Grazi Souza – Foto: Arquivo pessoal

Grazi lamenta que a falta de paciência da mãe com seu cabelo tenha a levado a viver situações de violência ainda tão jovem. “Como éramos uma família pobre, minha mãe me levava à barbearia. Uma vez cortaram meu cabelo bem curto e até fizeram o pézinho — ficou praticamente um corte masculino”, recorda. O primeiro alisamento de sua vida aconteceu aos 15 anos.

“Na época de criança, eu sofria muito racismo por conta do meu cabelo”. E ouvia: ‘olha, é a negra do cabelo duro’. Ela pondera que o bullying e a falta de respeito também podem ocorrer de pessoas que deveriam protegê-la. “Eu ouvi essas coisas dentro da minha própria família”, testemunha.

Apesar da diferença geracional, as trajetórias de Ana Cristine e Grazi Souza se cruzam com a de Gabrielle Santos, médica de 27 anos que cresceu em um Brasil onde a beleza ainda é associada à branquitude e o racismo segue corroendo, de forma silenciosa, a autoestima de meninas negras.

“Você mesmo tem que criar o seu conceito do que você acha do seu cabelo, como você acha que ele te define ou não”, Gabrielle Santos – Foto: Arquivo Pessoal

“Quando eu tinha 7 anos, me disseram na escola que eu tinha cabelo de bruxa, e isso ficou na minha cabeça. O volume do meu cabelo passou a me incomodar”, compartilha.

Na família da médica, o relaxamento capilar é uma prática comum entre as mulheres, usada para facilitar os cuidados diários, embora rejeitem o alisamento permanente. “Eu nunca quis alisar de forma definitiva porque meus pais não deixavam. O relaxamento era mais para controlar o volume e evitar os olhares. As mulheres da minha família sempre fizeram, e acho que essa influência me levou a fazer o mesmo — não porque eu queria cabelo liso, mas para me encaixar”, explica.

“Dispositivo de racialidade”

A professora e especialista em educação antirracista Gina Vieira traça o ciclo de violência que ensina, desde cedo, pessoas negras a se odiarem, resultado de um processo histórico em que o racismo estrutura a própria noção de beleza. Nesse sistema, a branquitude é associada ao que é belo, admirável e desejável, enquanto a negritude é marcada como feia, indesejada e inferior.

“Senti uma vontade incontornável de afirmar minha negritude, de celebrar cada milímetro da minha estética negra”, Gina Vieira – Foto: Arquivo Pessoal

“Pessoas negras nascem em um mundo em que a ideia de beleza está atravessada pelo racismo e cristalizada na concepção da beleza branca. Assim, ao acessarem a cultura e todos os modos simbólicos que configuram o dispositivo de racialidade – conjunto de práticas, discursos e estruturas sociais que produzem e reproduzem raça – elas passam a não se compreenderem como bonitas, desejáveis ou admiráveis.”, afirma a professora.

Dessa forma, a professora entende a transição capilar – decisão de repudiar o cabelo alisado e dar lugar ao cabelo natural – como uma estratégia de resistência, uma afirmação do orgulho de ser quem é que acontece depois de um longo processo de tomada de consciência e reflexão da própria história.

Empoderamento

Para a analista de sistemas Luíza Maria Veiga, de 31 anos, a transição capilar simboliza o mesmo empoderamento e resistência descritos por Gina Vieira. A decisão ganhou força em 2020, quando acompanhou pela televisão a ascensão do movimento Black Lives Matter — que se intensificou após o assassinato de George Floyd por policiais americanos.

Inspirada por esse contexto de mobilização e consciência racial, Luíza rompeu com o ciclo de relaxamentos e alisamentos que mantinha havia 18 anos, transformando o cuidado com o cabelo em um gesto político e de afirmação da identidade negra.

“Esse é meu cabelo e eu vou fazer o que eu quiser com ele”, Luíza Maria Veiga – Foto: Arquivo Pessoal

“A gente vem de anos de um padrão muito embranquecido. Eu não vou seguir esse padrão. Vocês podem tentar impor, pode fazer o que for, mas eu tô aqui, sou diferente e tenho uma opinião que merece ser ouvida. Então, encaro sim como um ato político”, afirma.

Ao refletir sobre o papel do cabelo na autoestima feminina, Gina Vieira o define como “um lugar de altivez, amor próprio e celebração da identidade”. Ela relembra sua própria transição capilar, realizada em 2015, aos 25 anos:

“A transição representou para mim um processo de renascimento, ressignificação da minha existência, celebração de quem eu sou. Poder ser quem se é, sem falsetes, sem simulacros, é uma alegria sem tamanho — é fator indispensável para a consolidação da autoestima.”

Segundo a pesquisadora, apesar de ter sido, historicamente, um símbolo de dor e opressão, o cabelo também se transforma em um espaço de cura e reconstrução para mulheres negras.

Influências na mídia

A representatividade negra na televisão brasileira é marcada pela ausência, conforme é descrito no premiado documentário brasileiro “A negação do Brasil”, de Joel Zito Araújo. A primeira mulher negra a protagonizar uma novela da TV Globo foi Ruth de Souza, em A Cabana do Pai Tomás (1969) – um feito isolado que demoraria 35 anos para se repetir.

Apenas em 2004, com Da Cor do Pecado, Taís Araújo voltou a ocupar o papel central de uma narrativa televisiva, tornando-se um marco na história da teledramaturgia e uma referência de beleza, força e protagonismo para gerações de meninas negras.

Para Luíza e Gabrielle, Taís Araújo foi a primeira mulher negra a quem puderam se ver refletidas na tela – uma representação possível de sucesso e autoestima. Ainda assim, ambas recordam que, por muito tempo, essas imagens foram exceções em um cenário social dominado por conteúdos e produtos para mulheres brancas.

Esse contato com novas vozes e narrativas foi decisivo para que muitas mulheres negras passassem a valorizar suas próprias estéticas e identidades. Luíza reforça que, crescer em um mundo majoritariamente branco, interferiu na sua bagagem de referências.

“Eu cresci em um meio muito muito branco. Todas as minhas amigas são brancas, eu estudava na escola em que a maioria era branca. Durante a pandemia, muito influenciada pelo movimento de consumir mais arte negra, eu percebi que não seguia nenhum negro no Instagram. Tirando meus familiares e alguns amigos, não tinha nenhum produtor ou influencer negro”.

Para além das produções audiovisuais e das redes sociais, a literatura tem se constituído como uma ferramenta fundamental no desenvolvimento da consciência negra nas crianças, especialmente na infância, fase em que a identidade começa a ser formada e consolidada. A educação, nesse contexto, se torna um elemento principal, pois é nesse ambiente que a criança entra em contato com o mundo de forma mais ampla, ao sair do convívio familiar e se integrar em um novo grupo social.

Em 2014, ao propor que seus alunos lessem obras de autoras negras, como parte do Projeto Mulheres Inspiradoras, a professora Gina não imaginava que também passaria por um processo de transformação pessoal. O contato com a escrita de Cristiane Sobral a levou a uma profunda tomada de consciência. “Lendo suas obras, me deparei com representações do cabelo crespo que eu nunca tinha visto. Os poemas eram um convite à coragem, à celebração das minhas raízes e ancestralidade africana”, recorda.

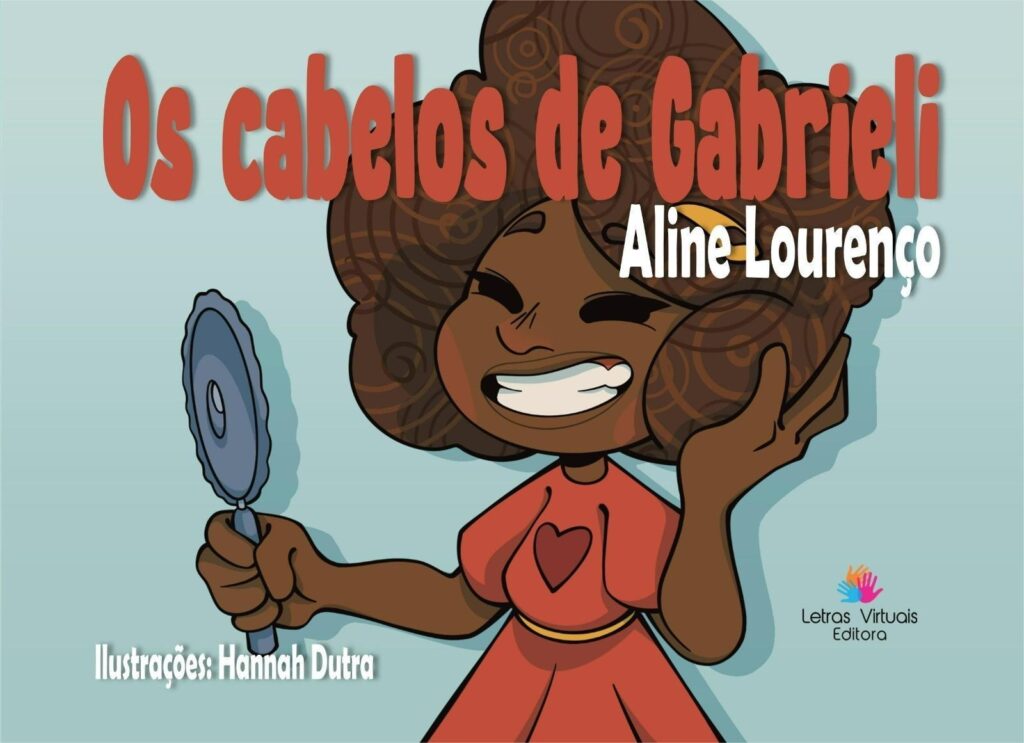

O impacto da literatura ultrapassou os livros e chegou às relações dentro da escola, fazendo nascer em uma criança, de apenas 12 anos, o mesmo sentimento descrito por Gina. Inspirada pela aluna, Aline Lourenço – professora e escritora de 45 anos – publicou o livro “Os Cabelos de Gabrielli”, em 2023. No livro, a protagonista Gabrielli tinha uma má relação com seu cabelo tanto por influência das amigas na escola, quanto pela falta de referências em casa de cabelos crespos. De forma leve, a escritora aborda os caminhos para a aceitação e construção da autoestima.

“Eu quero que eles gostem de leitura, que eles possam se ver também na sociedade como protagonistas”, Aline Lourenço e a capa de seu livro – Foto: Divulgação

Quando o livro ficou pronto, a diretora convidou a menina para conversar e explicou que ela havia servido de inspiração para a professora. A reação foi imediata: emocionada, a aluna leu e mostrou o livro a todos, orgulhosa de se reconhecer naquelas páginas.

No fim, veio o gesto que mais marcou a professora. “Ela me abraçou e disse que agora gostava do cabelo”, conta Aline. O episódio sintetiza um elo poderoso entre as duas histórias: tanto a mulher adulta quanto a criança descobriram, por meio da literatura e da representatividade, a força de se verem com orgulho — cabeça erguida e cabelo livre.